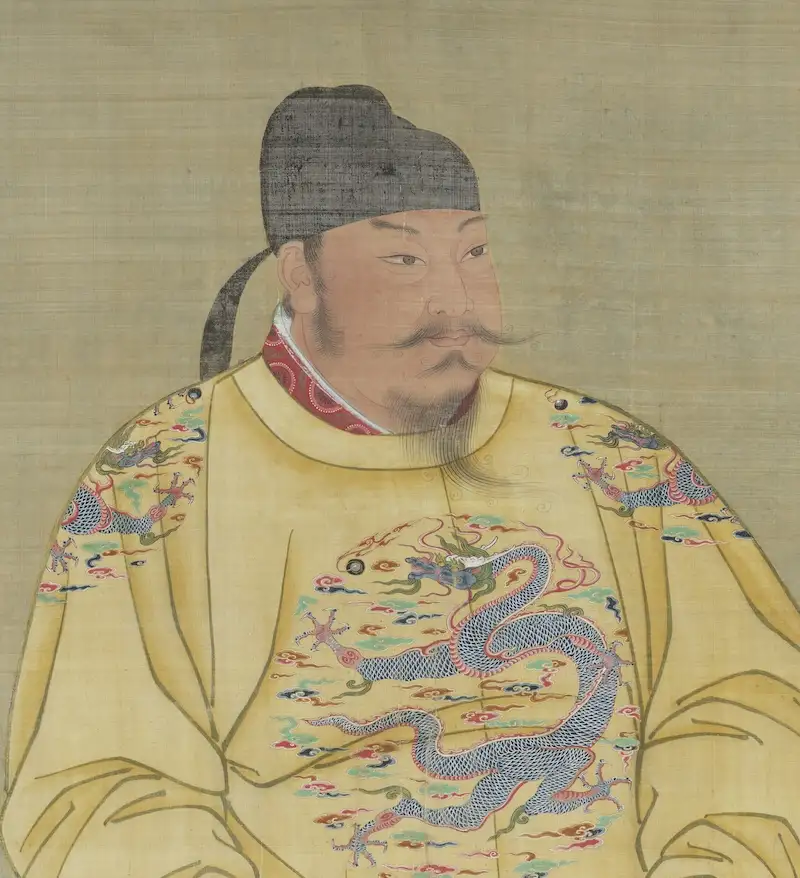

唐の第2代皇帝李世民(唐太宗, 598–649)とは何者か。本記事は年表で生涯を最短整理し、626年の玄武門の変でどう政権を掌握したか、即位後に貞観の治をどう実装したかを「制度運用」の視点で解説します。

強みは、武功で得た威信を三省六部の運転、律令・戸籍・租庸調の整備、魏徴らの直言(受諫)を活かす仕組みで支え直した点にあります。さらに突厥対応や高句麗遠征などの対外政策、後継問題まで追い、最後に評価と現代的な教訓をまとめます。

この記事でわかること

- 全体像:李世民(太宗)の生涯を年表で確認し、即位の経緯と評価の要点を一気に把握。

- 統治の骨子:受諫の仕組み、三省六部、律令・戸籍・租庸調の運用で「制度で回す政治」を実現。

- 具体例:玄武門後の正当化、魏徴の進言、『貞観政要』の事例、突厥対応と冊封、高句麗遠征の限界。

- 現代への示唆:異論を制度化し、意思決定を費用・人員・期間で検証する“修正循環”の作り方。

李世民とは(結論)

李世民は、武徳9年(626)の玄武門の変で政権を掌握し、三省六部・律令・科挙を整備して国家を安定させた唐の太宗です。本記事では出自・建国戦争・制度改革・外交・太子問題から後世評価までを俯瞰します。

- 598年:太原出生、李淵の次子

- 617年:李淵挙兵、長安掌握

- 618年:唐建国、李世民秦王に封

- 621年:洛陽包囲で王世充降伏

- 621年:虎牢関で竇建徳撃破

- 626年:7月2日、玄武門の変決行

- 626年:同月、皇太子に冊立

- 626年:9月、即位し太宗となる

- 627年:貞観改元、施政方針整備

- 630年:東突厥を破り頡利可汗降伏

- 636年:長孫皇后崩、宮廷の要喪失

- 640年:高昌平定、安西都護府を設置

- 641年:吐蕃と和親、文成公主入嫁

- 643年:承乾廃太子、李治立太子

- 643年:凌煙閣二十四功臣顕彰

- 645年:高句麗遠征、安市で停滞

- 648年:四鎮を整備(龜茲へ移転・体制強化)

- 649年:長安で崩御、昭陵に葬

1. 李世民の出自と父・李淵による唐建国

本章では、李淵の挙兵から長安掌握・建国に至る流れを時系列で整理し、若き李世民が前線の機動と後方の補給調整をどう両立させたかを示します。父子の役割分担、降伏受け入れの条件設計、旧隋官僚の一時留任など、征圧から統治への切り替え手順を具体に追い、後の施策へつながる「段取り重視」の基調を明らかにします。

1-1. 李淵の挙兵と唐の建国:父子の役割分担

唐の創建は、父の政治判断と子の軍事遂行が噛み合った瞬間に加速しました。7世紀初頭、隋は煬帝の度重なる高句麗遠征で疲弊し、重税と労役が反乱を誘発。秩序が揺らぐ中、617年に太原で挙兵した李淵が長安を押さえ、618年に建国して高祖と称します。若年の李世民は実戦を担い、関中から河東の諸勢力を破りました。

もっとも皇太子は長兄の李建成で、後継構想のずれが宮廷の緊張を高め、やがて玄武門の変(626年の宮廷クーデター)へ直結しました。創業は協働で進みましたが、その成功が「誰が頂点に立つか」という争点を鮮明にしたのです。

李世民は太原から長安に至る作戦で、前線の機動と後方の補給を切り分けて進め、父の李淵は降伏受け入れの条件づくりと人事で支えました。現地では旧隋の州県官を一時的に留任させ、徴発の割り当てと税の取り立て方を記録に残して乱発を抑制。さらに房玄齢(文官の参謀)や杜如晦(政務の調整役)、秦叔宝・尉遅敬徳(騎兵の指揮官)が橋渡しとなり、軍と官の段取りが噛み合いました。こうして唐は「征圧と統治の切り替え」を素早く行い、民心の離反を最小限に抑えたことが、その後の拡張の下支えになったのです。

李淵の役割(要点)

- 挙兵と建国の最終決裁者(617–618)

- 官僚層・豪族との連携と物資・徴発の統括

- 皇太子人事(李建成)で「後継の軸」を明確化

1-2. 李世民の少年期と教養の形成

李世民の少年期は書物と実地の学びを結び、慎重な判断と統治理念の芯を早くから形作りました。598年に太原で生まれ、幼い頃から『孫子』(兵法の古典)・『史記』(通史の古典)・『漢書』(前漢の歴史書)に親しみました。同時に父の政務や軍務に随行して、徴発の割り当てや行軍の段取りを目で確かめます。こうして机上の知と現場の観察がかみ合い、拙速を避けて手順を整える姿勢が身についたのです。

李世民は助言を受け止める柔軟さを若年期から磨き、のちの人材登用を支えました。学問の場では師の意見を聞き、遠征の場では将校の進言を拒まず、状況に応じて判断を調整します。その素地が後年、直言で知られる魏徴(太宗期の諫官=皇帝に意見を述べる役職)を重用できた背景になります。強い君主像に偏らず、意見の受け皿を広げたことが、政治の安定につながりました。

兄弟間の競合は玄武門の変の芽を育て、宮廷の支持争いを避けがたくしました。皇太子の李建成と弟の李元吉は、台頭する李世民を牽制し、人脈と功績の取り合いが激しくなります。才能が称賛を集めるほど、功の分け方や任地の配分が火種になりました。やがて評価と警戒が同時に膨らみ、626年の政変へ向けて緊張が高まっていったのです。

1-3. 建国戦争における李世民の軍功と影響力

李世民は建国期の決戦で補給と機動を両立させ、唐の生存と覇権を大きく前へ進めました。焦点は洛陽の王世充と河北の竇建德への対処です。621年、洛陽では包囲で補給線を断ち城内を疲弊させ、王世充を降伏へ追い込みます。続いて救援に動いた竇建德の軍を迎撃し、虎牢関の戦いで大勝しました。こうした一連の勝利によって華北の主導権は唐に傾き、隋末の群雄割拠は収束へ向かいました。

この進軍は兵站の整え方と信頼できる将の配置が噛み合い、戦場で粘りを生みました。李世民は糧秣の集積地を段階的に置き、橋梁や道路を修理して行軍の遅れを抑えます。同時に秦叔宝や尉遅敬徳を要所に配して斥候と追撃を任せ、包囲と野戦の切り替えを滑らかにしました。なぜなら、長期戦で崩れるのは補給からだからです。この周到さが降伏者の受け入れや治安の回復にも波及し、戦後統治の準備まで前倒しで進みました。

勝利の積み重ねは李世民の名望を押し上げ、朝廷での発言力を一段と強めました。一方で軍功の集中は皇太子・李建成と弟・李元吉の警戒を高め、功の配分や人事をめぐる対立が深まります。とりわけ「功績で序列を越える」という見え方が火種となり、宮廷内の支持争いが硬直しました。こうした緊張の持続が、やがて626年の玄武門の変を避けにくくしたと考えられます。

| 年 | 戦闘 | 相手勢力 | 要点 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 621年 | 洛陽攻略 | 王世充 | 包囲・補給遮断 | 降伏 |

| 621年 | 虎牢関の戦い | 竇建徳 | 迎撃・士気集中 | 完勝 |

2. 皇位継承の転機と太宗・李世民の即位

本章では、皇太子・李建成と李元吉との対立が高まる過程、626年7月2日の玄武門の変の決行と短期収束、続く皇太子冊立から太宗即位までを、決裁線・禁軍指揮・詔勅伝達の切替という運用面から解説します。武力に依拠した権力移行の弱点を、のちの制度整備と受諫の仕組みで補っていく「正当性再構築」の出発点を示します。

2-1. 李建成・李元吉との対立と緊張の高まり

皇位継承をめぐる主導権争いが宮廷の均衡を崩し、玄武門の変へ向けた緊張を高めました。621年以後、華北で軍功を重ねた李世民の評価が上がる一方、正統性の軸は皇太子の李建成に置かれ続けます。ここで「功」と「位」のずれが目立ち、人事と資源の配分が目に見えて難しくなりました。こうして宮廷の空気は警戒心が先行し、軋みが常態になります。

当時、李世民は秦王府の幕僚を拠点に兵と将を掌握し、東宮側は文武の実務を通じて地方と財政の窓口を押さえました。高祖・李淵は両派の競い合いをいったん利用し、外征と内政を走らせますが、封賞や将兵の配置をめぐる小さな衝突が積み重なります。やがて宴席の席次、出兵の指揮権、報告の順番といった場面で張り合いが目立ち、私邸の護衛や斥候の運用が神経質になりました。

一方で弟の李元吉は軍事の実働で東宮を側面から支え、李世民の勢いに歯止めをかけようとします。なぜなら、功績の集中が東宮の権威を薄めると見られたためです。こうした構図の固定化により、両派は「武功の評価」と「皇太子の面目」を同時に満たす解を見つけにくくなりました。総じて言えるのは、調整の遅れが疑心暗鬼を膨らませ、決定的な対処を選びやすい空気を生んだことです。

2-2. 玄武門での決行:事件の経緯(要点)

当日の指揮系統と詔印の流路を時系列で追う: 玄武門の変・当日の動き(門×禁軍×詔印の一本化)

玄武門の変は主導権争いの最終局面を一挙に転じ、李世民を皇位継承の表舞台へ押し上げました。626年6月末、対立が臨界に達すると、李世民は長安の北門・玄武門の制圧計画を練ります。626年7月2日、待ち伏せの布陣が整い、東宮側の動静を捉えると、一気に弓騎と近衛が動きました。短い交戦ののち、李建成と李元吉は戦死し、城門の主導権は秦王側に移ります。

制圧直後、宮城の諸門と伝令路が掌握され、禁軍の指揮系統が切り替わりました。続いて詔(皇帝の命令文)の伝達経路と印綬の管理が整えられ、諸官署は新たな命令系に服します。高祖・李淵は混乱の拡大を避けるため、李世民を皇太子に立てる段取りを早急に進めました。こうして政変は長安の外へ広がる前に沈静化へ向かいます。

同年7月、李世民は皇太子に冊立され、9月には太宗として即位します。重要なのは、武力の行使を短期で収束させ、行政の連続性を保った点です。功臣への論功行賞と警備の再編が先に動き、罪科の線引きは比較的限定的に処理されました。これにより市場や官庁の日常が素早く戻り、混乱の長期化を避けられたと考えられます。

| 年月日 | 出来事 | 要点 |

|---|---|---|

| 626年7月2日 | 玄武門で兄弟を討つ | 待ち伏せ・短期収束 |

| 同日〜直後 | 皇太子に指名 | 権力移行を迅速化 |

| 626年8〜9月 | 即位(太宗) | 体制を早期に再編 |

2-3. 即位後の統治課題と正当性の再構築

太宗の課題は武力で得た地位を正当性で支え直し、税・兵・官の運用を安定軌道に載せることでした。まず年号を「貞観」に改め、節度ある財政と刑罰の運びを示します。科挙(官吏登用試験)の運用を整え、登用の窓を広げつつ、律令の改修で条文の言い方と順番をそろえました。ここに、誰にでもわかる命令と予測しやすい行政の骨格が据えられます。

次に戸籍と田地の把握を進め、均田制(口分田を与える土地制度)の実施に合わせて租庸調の負担を見直しました。農時に合わせた徴収の配慮や、過度な徭役の抑制が打ち出され、地方官の乱発を戒めます。同時に魏徴らの諫言を受け入れる場を整え、凌煙閣二十四功臣の顕彰で功と義務の関係を明確にしました。だからこそ、軍功に偏らない「働きの見える化」が進みます。

外交では突厥との関係調整を進め、冊封体制(皇帝が周辺諸国の王を承認する仕組み)の枠組みを活かして辺境の負担を下げました。こうした内外の措置が積み重なり、太宗期の安定と繁栄が生まれました。言い換えれば、武による制圧を官の運びへ切り替えたことが、即位の由来に伴う疑念を薄めたのです。ここに、李世民の統治理念が制度として定着していきました。

3. 貞観期の統治(概要)—名君・李世民が築いた安定

本章は、民本と記録重視を核に据えた貞観の治の全体像を概観します。三省六部で立案・審議・執行を分流し、律令・戸籍・均田・租庸調を連動させた結果、判断の再現性が高まり、地方のばらつきが縮小しました。功の顕彰と任務の対応付け、諫言の制度化により、政策は「作る→検証→修正」の循環で運ばれ、安定が成果として積み上がります。

詳細解説:唐の太宗の貞観の治(じょうがんのち):徳治×法治で整えた三省六部

関連:日本の遣唐使と李世民──冊封体制と大宝律令・平城京まで一気に解説

3-1. 政治理念と儒教に基づく統治観

貞観初年の政治は「民を先に、君は後に」という実感的な価値観を据え、安定を持続させることを最優先としました。李世民は農時を乱さない徴収と、戦後の戸籍整えを結び付け、生活の不安を減らす道筋を示します。ここで重んじられたのは、感情ではなく記録に基づく判断です。こうした姿勢が、後に語られる善政の土台になりました。

彼は儒教の教えを政治倫理の共通語として扱い、官僚が守るべき線引きを明確にしました。具体的には、諫官を通じた進言の通路を開き、宮中の議論を正面から受け止めます。とりわけ刑罰の軽重や税負担の基準に関しては、例外を狭めて先例を蓄積しました。それにより、地方官の恣意を抑え、都から地方まで判断のばらつきを小さくできます。

さらに、功臣の扱いでは名誉と任務を対応させ、功と秩序の両立を図りました。功名だけが先走ると人心が離れるため、顕彰と監督を一体に運び、褒賞は仕事の達成度と紐づけます。言い換えれば、徳と法を同じ枠で運用することで、人材の流れを落ち着かせました。こうして理念は抽象にとどまらず、日々の執務の型として根づいていきます。

3-2. 制度改革と三省六部・律令制の整備

太宗期の改革は文書の通り道と職務の線引きを整え、政務の遅れと重複を減らしました。中枢では三省六部(中書省・門下省・尚書省と吏戸礼兵刑工の六部)の役割を仕切り直し、詔勅の作成⇒審議⇒執行の順番を固定します。たとえば、中書で案を起こし、門下で是非を審ると、尚書が各部に割り振る流れです。書き方と順番をそろえることで、誰がどこで止められるかが明確になりました。

法体系では律令制(刑法の律と行政法規の令)を見直し、条文の言い回しを整理して適用の幅を詰めます。刑罰の上限や減免の基準を示し、同種の事件に同じ処理ができるようにしました。あわせて戸籍・田地・賦役の記載方法を整え、均田制や租庸調の運びを現場で回しやすくします。これにより、中央の判断が地方で再現しやすくなり、統治コストが下がりました。

人事は試験と叙任の二本立てで流れを作り、能吏の登用を安定化します。科挙は登用の窓として開きつつ、実務の研鑽を重視して研修と考査を組み込みました。さらに、監察を通じて不正と怠慢を早期に是正し、同時に更生の機会も与えます。こうした段取りが積み重なり、制度は理念の言い換えではなく、運用の体力そのものへと育ちました。

3-3. 道教との共存と文化政策

文化政策は宗教を競わせず、秩序の外枠に収めて社会の落ち着きを保ちました。李世民は家門の由来と結び付く道教の尊重を掲げながら、仏教・儒教との調和を崩しません。祭祀や祠廟の管理を整理し、宗教行事の時期と費用を定めることで、負担の増大を防ぎます。こうして宗教は政治の道具ではなく、社会の安定を支える装置として扱われました。

文芸では史書の整理と碑銘の作成を通じ、国家の記録を「読める形」で残しました。典章の編集や実録の整備は、後代の参照を容易にし、官僚の判断材料を増やします。同時に書法や音楽の保護が進み、宮廷文化が地方へ波及しました。中でも、功臣の顕彰は規模を抑えつつも、勤労と節度を示す教材として機能します。

対外関係と文化の往来は相互に支え合い、交易路の安全が学芸の交流を押し上げました。冊封体制を外枠に、羈縻(周辺勢力を土着の官に任せてゆるやかに編入する運用)を内実にして緊張を抑えます。安全な往来が工芸・書籍・技術の流入を生み、都と辺境の温度差を小さくしました。

外交の実装(突厥・吐蕃・高句麗)とシルクロード運営の具体像は、李世民のシルクロード運営:外交・冊封・羈縻の実装も参照してください。

4. 三省六部と律令制:唐の制度革命

本章では、中書・門下・尚書の分担を軸に、詔勅の起草→審議→執行の順を固定した効果を解説します。誰がどの段階で止められるかが明確化され、手戻りと恣意を抑制。あわせて律(刑罰)と令(行政規定)、均田・租庸調の接続を示し、台帳と現場の運用が噛み合うことで、徴税・裁判・人事が同じ言語で動く状態を作った意義をまとめます。

4-1. 中央集権を支えた設計思想

三省六部は文書の通り道を固定し、判断の迷いを小さくしました。中書省が詔勅案を作り、門下省が是非を審議し、尚書省が六部に割り振るという順番を外さない仕組みです。たとえば徴税や任免の案件は、文言の手直しや押印の段階が明確で、誰が止めるかが一目でわかりました。こうして手戻りが減り、政務の遅れが縮みます。

この線引きは監督と実務の分担をはっきりさせ、個人の裁量だけで動く場面を抑えました。門下省のチェックが働くため、拙速な命令が現場へ降りにくくなります。同時に尚書省は六部の分業を守り、吏部の考課や戸部の出納が混線しないようにしました。ゆえに、中央集権は威圧でなく段取りの見える化で支えられたと言えます。

さらに、三省の役割を使い分けることで、危機時にも判断の道筋が崩れにくくなりました。反乱鎮圧や飢饉対策のような緊急案件でも、案の作成⇒審議⇒執行の順は維持されます。順番が保たれると、責任の所在もぶれません。このようにして制度は人の入れ替わりに耐え、朝廷の安定を長持ちさせました。

| 機関名 | 区分 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 中書省 | 三省 | 政策の立案・起草 |

| 門下省 | 三省 | 審議・承認(チェック機能) |

| 尚書省 | 三省 | 執行・監督(六部の統括) |

| 吏部 | 六部 | 官僚の任免・考課 |

| 戸部 | 六部 | 戸籍・財政・税務 |

| 礼部 | 六部 | 儀礼・教育・外交儀式 |

| 兵部 | 六部 | 軍政・兵員管理 |

| 刑部 | 六部 | 法執行・刑罰審理 |

| 工部 | 六部 | 土木・産業・技術 |

4-2. 律令制:法と統治の一体化

律令制は、処罰と運用を同じ言語でつなぎました。律で罪の重さを定め、令で役所の仕事と段取りを整えるため、同じ案件が同じ流れで扱われます。条文の言い回しが統一されると、地方官も判断を読み違えにくくなりました。つまり、法と仕事がばらばらにならないようにしたのです。

土地と人の把握では、均田制と租庸調(税・布・労役の賦課)を律令の運びに載せ、負担の見通しを立てました。農時を避けた徴収や、遠隔地の輸送負担を軽くする配慮が加わると、村落は作付けの計画を崩さずに済みます。徴発の乱発が抑えられれば、逃亡や隠田の誘因も弱まります。こうして税台帳と現場の生活がつながりました。

裁判の運びでは、刑部の審理と地方の上申が整理され、減免や上告の通路がはっきりしました。条文の根拠に立ち返る運用が定着すると、恩赦や特例の扱いも線引きできます。過度の苛罰を避ければ、民の納得が生まれ、治安の落ち着きにもつながりました。法の安定は、徴税と軍役の協力を呼び込む土台になります。

| 制度 | 内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 律 | 刑罰法規 | 秩序維持の統一基準 |

| 令 | 行政・組織規定 | 行政運用の標準化 |

| 均田制 | 成人男子への耕地割当 | 農村安定・課税母体の確保 |

| 租庸調 | 地租・労役・絹布などの賦課体系 | 国家財政の平準化 |

4-3. 公平性と階層再編:制度が変えた社会

制度は「功と位」の関係を整理し、身分の固定より働きで報いる方向へ舵を切りました。吏部の考課と礼部の登用が連動すると、推挙だけに頼る窓口は狭まります。任地での実績が次の役目につながれば、地方官は帳簿と治安の改善に力を入れます。こうして評価の通路が一段と透明になりました。

農村では均田制と租庸調が生活の見取り図を与え、小農の再建を後押ししました。口分田の返還や登録のやり直しが進むと、租税と労役の読みやすさが増します。負担の線引きがはっきりすれば、豪族の私的な徴発はやりにくくなり、村落の自治も守られます。土地と人が台帳に戻れば、徴兵や輸送の段取りも組みやすくなりました。

人材の流れでは、科挙と吏部選挙の組み合わせが門閥の影響を薄め、新しい層を官界へ引き上げました。顕職への道が一部の家柄に偏らなければ、学問と勤労に向かう意欲が広がります。公平性が高まるほど、秩序への協力も続きやすくなりました。

人材登用の具体は、李世民の科挙:策問と吏部選挙で登用一新──隋・宋・明・清まで比較で詳説しています。

5. 魏徴との対話:諫言と政治哲学

本章は、異陣営出身の魏徴登用と受諫の制度化に焦点を当てます。面諫と文書の併用、議論の記録化、『貞観政要』に見える具体事例を通じて、進言→検討→修正→点検という循環が意思決定の誤差を早期に縮めた過程を描きます。直言を敵視せず、費用・人員・期間の三点セットで議論する実務が、名君評価の核心となりました。

5-1. 魯論に通じた直言官の素性:異陣営からの登用

李世民は対立陣営に属した魏徴も評価し、のちに側近として登用しました。隋末の群雄割拠の中で彼は別派に仕えた経歴を持ちますが、経史(『論語』『史記』など)と政務の実地に明るく、進言の筋道が通っていました。宮廷に迎えられると、行幸の費用や軍の動員を数字で示して抑制を求めるなど、容赦のない指摘を続けます。異陣営出身でも仕事で示すという方針が、登用の門戸を広げたのです。

転向後も彼は迎合せず、皇帝の面前で政策の穴を突きました。たとえば、辺境経費や陵墓の規模に関しては利点と負担を併記し、代替案まで差し出します。ここで機能したのが受諫(皇帝が進言を受け入れる姿勢)で、発言の通路が閉ざされません。異なる立場の知恵を吸収できたことが、政権の持久力を底上げしました。

5-2. 『貞観政要』と諫言文化の形成

太宗期には『貞観政要』(政治教訓集)が編まれ、日々の議論が記録という形で整理されました。倹約、刑罰、任免、辺境の扱いなど、統治の核心が事例つきで並び、皇帝の問いと側近の答えが対話のまま残ります。文章の書き方をそろえたため、地方官でも読みやすく、判断の基準が共有されました。書物は単なる称賛ではなく、失敗例の反省を含む点に価値があります。

宮中では諫官の通路が常時開かれ、奏請の順番や文言が整えられました。面諫(対面の進言)と書面の併用で温度差が抑えられ、議論が人身攻撃に流れにくくなります。さらに、進言後の検討会と事後点検を連動させ、政策の修正が一回で終わらない修正循環を作りました。こうして諫言は制度の一部として定着します。

5-3. 諫言の効用と現代への示唆

諫言の効用は、権力の誤差を早めに見つけ、政策コストを下げる点にあります。たとえば遠征や大規模工事の前に反対意見を聞けば、必要量や迂回策の見積もりが精密になります。宮廷の議論では、費用・人員・期間の3点をセットで出す慣行が広まり、場当たりを減らしました。意見の可視化が、民の負担の増大を抑えたのです。

現代への示唆は、肩書きよりも根拠のある異論を歓迎する仕組みを持つことです。発案⇒審議⇒実施⇒点検という段取りに、必ず異論の窓を差し込めば、決定が独り歩きしにくくなります。反対者を敵視せず、記録に残る論点として扱うだけで、誤りの拡大は小さくできます。李世民の時代の学びは、組織運営にもそのまま活きます。

6. 唐の対外政策と李世民の軍事戦略

本章では、東突厥の降伏(630)から西域経営・吐蕃との和親、そして高句麗遠征(645)までを、抑止と交易の両立、補給と費用対効果という観点で整理します。勝利後の秩序維持を優先し、冊封・通商・羈縻を組み合わせて国境負担を下げた運用を明示。遠征の限界から得た教訓が、以後の慎重で持続可能な対外姿勢へ反映されていく過程を示します。

6-1. 周辺諸国への姿勢:武力と外交の両立

対外姿勢は抑止の武力と関係維持の交渉を組み合わせ、国境の不安を段階的に下げました。630年には東突厥を討ち、頡利可汗を降伏させて北方の圧力を弱めます。一方で、武威だけに頼らず人質交換や交易再開を並行させ、草原勢力の離反を防ぎました。ここで重視されたのは、戦に勝つよりも勝利後の安定を続けることです。

西域では640年に高昌を制圧し、往来の要衝を押さえて商隊の安全を確保しました。通行税や関所の取り決めを整理して、シルクロードの流れを滞らせないようにします。さらに使節の往復で現地の事情を記録し、兵站の負担と市舶の利益を見比べました。こうして商業の利得を財政と結びつけ、遠征の費用対効果を測れるようにします。

南西では吐蕃との対話を深め、641年に王族同士の婚姻を整えて緊張を和らげました。婚姻は単なる儀礼ではなく、国境管理や市の開設に関する約束の土台になります。とはいえ、紛争の火種は残るため、辺境の城柵と哨戒は緩めません。動員設計の裏づけは、府兵制とは:折衝府・兵戸・駅伝制で読む非常時動員を参照してください。

6-2. 高句麗遠征と軍事的限界

645年の高句麗遠征は戦術で優位を作りながらも、長期補給の重さと地形の厳しさが勝ちを遠ざけました。遼東城などで局地的勝利を重ねつつ、主城の安市で攻囲が長引き、兵糧と器材の損耗が増えます。梅雨や寒冷の季節要因も重なり、負担は兵と馬に偏りました。戦場での強さと、遠征の持久力は別の課題だとわかります。

遠隔作戦では渡海・河川・山岳の順に障害が累積し、輸送の遅れが攻城器の維持を難しくしました。敵側は城郭と機動を交互に使い、こちらの補給線を絶えず突きます。ゆえに、補給基地の段階配置や、冬営を見越した時間設計が不可欠でした。反対に言えば、勝機は短いのに、要る物資は長く要るという矛盾が濃くなったのです。

この経験は以後の対外政策に慎重さを加え、外征の頻度を下げる判断につながりました。正面突破の費用が膨らむ局面では、朝貢・通商・婚姻を織り交ぜて負担を分散させます。つまり、勝てる戦を選ぶだけでなく、勝っても消耗し過ぎない戦い方へ舵を切りました。ここに、武威の示威から秩序の維持へという転換が見えます。

6-3. 異文化交流と冊封体制の形成

対外秩序は冊封体制を外枠とし、文書と儀礼で往来を整えました。朝貢の使節には返礼と交易の場を与え、威儀の演出と実利の交換を同時に進めます。648年には安西都護府を置き、西域の監督と保護を制度化しました。制度が通れば、使節の行程や宿駅の負担も読みやすくなります。

内実としては羈縻を活用し、地方社会の慣習を活かした統治を選びました。急な同化を迫らず、文書の書式・度量衡・税の期日など、生活に直結する項目から共有します。これにより、反発を小さくしつつ通商の利益を守れます。宗教や言語の違いは、規格の共有で乗り越えやすくなりました。

交流は技術と人材の移動を促し、軍事や工芸にも波及しました。騎射・甲冑・馬具の改良は草原との接触がもたらし、紙・絹・陶器の技術は西へ広がります。都市では市舶と驛伝が活発になり、記録の整備が税と治安の安定を後押ししました。こうして外交は見せ場ではなく、日々の経済と文化を温める仕組みとして働いたのです。

7. 晩年の李世民と太宗の遺産

本章は、長孫皇后逝去後の宮廷運営、太子の交替と継承設計、晩年の判断が評価へ与えた影響を整理します。顕彰と統制を対応させた人事、受諫文化の定着、制度で回す政治の持続性が、太宗像を後世の基準点へ押し上げました。一方で玄武門の出自や高句麗遠征の消耗という陰影も併記し、名君評価の根拠と限界をバランスよく示します。

7-1. 晩年の葛藤と後継者問題

貞観後期の核心は継承の安定で、内廷の均衡を保ちながら太子の座を固めることでした。636年に長孫皇后(太宗の正室)が崩じて宮中の要が抜け、諫め役も減ります。645年の高句麗遠征で負担が増すなか、宮廷は節度の維持に神経を使いました。こうして内外の重圧が同時にのしかかり、継承設計が急務になります。(長孫皇后が支えた太宗政権)

当初の皇太子・李承乾は素行と人事で疑念を招き、643年に廃されました。文学や人脈で頭角を現した李泰との競合が火花を散らし、派閥化の懸念が強まります。こうした中で温厚で調整型の李治が擁立され、同年に皇太子へ転じました。継承は「才覚だけでなく、衝突を小さくする資質」を重視する段階に入ります。

太宗は病を抱えつつ、詔勅の言い方と段取りを整えて権限移譲の道筋を明確にしました。儀礼・軍政・財政の報告線を皇太子へ寄せ、執務の連続性を確保します。649年、李世民は長安で崩じ、昭陵(太宗の陵墓)に葬られました。継承の準備が進んでいたことで、政治の揺れは狭い範囲にとどまったのです。

7-2. 歴史に残る「名君」としての評価

貞観の治は制度と人事の両輪で安定を長持ちさせ、名君評価の最大の根拠になりました。三省六部の通路を固定し、律令と戸籍を整え、地方のばらつきを抑えます。受諫の仕組みを生かすことで、政策は修正しながら進む形に近づきました。功と任務を対応させた顕彰も、秩序の維持に寄与します。

一方で、玄武門の変という出発点の苛烈さや、高句麗遠征の消耗は評価に陰影を与えます。武に頼る局面が長引けば民力をそぐため、節度との両立が常に課題でした。とはいえ、晩年にかけて外征の頻度を抑え、外交・交易の活用へ重心を移した点は、学びを次の施策へつなげた証しと見られます。総じて視野と修正力の両立が特徴です。

廟号の太宗(先祖を祀る称号)と年号の貞観は、後代の基準点として引用され続けました。史家は制度の耐久性、官の段取り、受諫の公開性を手堅い強みとして挙げます。都市と辺境の温度差を縮めたことも、長い安定につながりました。名声は偶然ではなく、記録と運用に支えられた持続の産物だったのです。

7-3. 現代に生きる太宗の教訓

現代への核になる教訓は、意見を集めて修正を前提に運ぶ受諫文化です。進言の窓を制度に組み込めば、誤りは早い段階で小さく直せます。会議では費用・人員・期間を並べ、代案を必ず添えるやり方が有効でした。これは組織運営でも再現しやすい実務の型です。

もう一つは、戦(プロジェクト)より補給(リソース設計)を重く見る視点です。高句麗遠征の教訓に学べば、勝ち筋と持久力の見積もりは別に立てるべきだとわかります。華やかな突破口だけでなく、台帳・物流・人の疲れを数字で管理する姿勢が必要でした。無理を重ねない選択が、長い安定を支えます。

最後に、功と位を対応させる評価の仕組みが人心を落ち着かせます。顕彰は名誉と任務をセットにし、仕事の達成度と連動させるのが鍵でした。公平な通路が見えると、異論も協力も集まりやすくなります。学びを移しかえるなら、記録に残る基準を磨くことが最短路だといえるでしょう。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 玄武門の変はなぜ起きたの?

建国期の軍功で評価と支持を集めた李世民と、慣例により皇太子に立った李建成の「序列と実績のズレ」が発火点でした。軍権・人事・讒言をめぐる対立が臨界に達し、李世民は短期決行で収束させて権力移行を加速。その後は受諫と制度改革で武力即位の弱点を政策成果で補い、安定を事実として示しました。

Q2. 魏徴は李世民の統治に何をもたらした?

魏徴は直言を「制度化」する要に。諫言を記録・共有し、政策を継続的に修正する循環を作りました。『貞観政要』は対話の蓄積であり、統治の透明性と学習能力を高める装置です。他方、すべての反対意見が採用されたわけではなく、線引きは最終的に君主の判断に依存しました。

Q3. 「貞観の治」の要点を一言でいうと?

受諫を掲げつつ、初唐の官僚機構・律令・均田・租庸調を運用面から整え、国家を「人ではなく制度で動かす」設計へ寄せた点です。混乱なく税制・人事・地方統治を安定させ、成果で正当性を積み上げました。成功は大きい一方、運用者の質に依存し形骸化のリスクも内包します。

Q4. 三省六部制の強みと弱みは?

中書・門下・尚書の立案・審議・執行を分化し、牽制と効率を両立したのが強み。権限の集中を避け、政策過程を可視化します。ただし分業が進むほど調整コストや責任の曖昧化が生じ、非常時対応が遅れる恐れも。肥大化・腐敗を防ぐ監査と人材育成が常時求められました。

Q5. 高句麗遠征は何を示した?

唐の機動戦・包囲戦の強みも、地形・補給線・堅守により成果が制約される現実です。安市城の攻防は兵站と現地適応の難しさを露呈し、長期戦で国力を消耗。軍事的威圧だけでは戦略目標を達しにくいこと、目的・補給・情報・同盟の設計が同等に重要であると示しました。

Q6. 科挙は社会をどう変えた?

出自より学識を重視し、門閥依存を相対化。地方からの上昇経路を開き、文治の中枢に知識層を広く取り込みました。詩文・法制・史学など文化資本も強化。他方、試験対策の形式化や地域格差、官僚層の同質化といった副作用も生み、運用設計と補助制度が鍵となりました。

Q7. 李世民から現代のリーダーは何を学べる?

決断の前に聴く仕組み(受諫)を制度として固定し、記録・検証で学習を継続する姿勢です。人に依存せず組織が回る制度と人材育成を同時に設計し、透明性で信頼を積み増す。他方、寛容と規律のバランスを崩すと形骸化や統制不全に陥る――この緊張を自覚し続けることです。

9. まとめ:李世民の治世から私たちが学べること

同じ中国史の英雄である曹操とはどんな人?三国志と魏の英雄の生涯・性格・功績・息子についても、あわせてご覧ください。

李世民の人物像は、単なる征服者でもなければ、理想論だけを語る哲人でもありませんでした。彼は、戦乱の時代を生き抜いた現実主義者でありながら、制度と徳の両輪で国家を支えた実践的なリーダーでした。彼の治世は、政治・軍事・文化の各分野において、安定と発展を同時に実現した奇跡の時代といえます。

この記事では、玄武門の変という政変から始まり、初唐の官僚機構や律令制の整備、魏徴との対話、そして対外戦略に至るまで、多面的に唐の太宗の生涯と思想をたどってきました。その中で見えてきたのは、「理想と現実の調停者」としての皇帝像です。彼は、理念だけでも、暴力だけでも統治できないことを理解し、それらを制度・文化・対話によって組み合わせることに成功しました。

現代社会においても、分断・対立・不信が続く中で、どのようなリーダーが求められるのかという問いは常に存在します。唐の太宗の姿勢は、そんな時代においても古びることなく、「権力とは何か」「責任とは何か」という根本的な問いを私たちに投げかけてきます。

制度を築き、人材を活かし、失敗から学ぶ。それは歴史の中で繰り返される普遍の課題です。そして、魏徴のように意見を述べる者がいてこそ、名君は名君たり得るのだという事実もまた、忘れてはならない教訓です。

歴史は過去の物語ではなく、未来の選択肢を広げるための知恵の宝庫です。李世民の足跡に学びながら、今の私たち自身の生き方や組織のあり方を、もう一度見つめ直してみることが求められているのではないでしょうか。

※2025年10月に全体構成を見直し、FAQを追加・図版を更新しました。

10. 参考文献・サイト

※以下はオンラインで確認できる代表例です(全参照ではありません)。

本文の叙述は一次史料および主要研究を基礎に、必要箇所で相互参照しています。

10-1. 参考文献

- 『新唐書(日本語訳)』

【分類】正史(宋代編纂)に基づく基礎史料

【主に】建国過程の基礎史実/玄武門の変の経緯/即位後の正当性再構築と魏徴登用〈事実関係〉/初期制度改革の進展/中枢官制と官制/突厥対応・冊封体制〈事実関係〉/後継者問題 - 『貞観政要 全訳注』(講談社学術文庫)

【分類】二次・訳注書

【主に】徳治・受諫の思想と具体例/正当性補完の論理/リーダー論の整理 - 『中国の歴史6 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』(講談社)

【分類】二次・通史

【主に】隋末〜唐初の時代枠組み/王世充・竇建徳戦の位置づけ/玄武門評価/高句麗遠征の意義と限界(645年本格遠征)/太宗像/後継問題 - 『唐―東ユーラシアの大帝国』(岩波書店)

【分類】二次・研究概説

【主に】中枢官制・律令の運用整理/均田・租庸調・科挙(継承・整備)/宗教政策〈儒・道・仏〉/冊封とソフトパワー/社会構造の再編

10-2. 参考サイト

- 中国哲学書電子化計画(CTP)「貞観政要」(中文)

【分類】一次・原文

【主に】受諫・民本的記述の原文確認(章句の趣旨を要約) - Wikipedia「李世民」

【分類】三次・便覧(補助使用)

【主に】年号・表記・固有名の補助確認(武徳9年六月四日=626年7月2日の併記整合 ほか) - Wikipedia「唐 (王朝)」

【分類】三次・便覧(補助使用)

【主に】制度名・一般説明の確認(均田制・租庸調は“導入”でなく“継承・整備”の整理)

一般的な通説・歴史研究を参考にした筆者自身の考察を含みます。