舞台は唐の都・長安、時期は627〜649年。太宗・李世民のもとで三省六部制と科挙が動き、税と土地の制度を均衡させ、府兵制で軍事費を抑えました。理念は徳治と法治の両立。魏徴や房玄齢の進言と実務、『貞観政要』の教えが意思決定を磨き、玄武門の変後の不安を20年前後の安定へ変えます。

「この記事は『貞観の治』を定義し、その骨格(三省六部・律令・均田・租庸調・府兵制・科挙)の運用面に絞って整理します。人物像・外交・評価の総論は 唐の太宗の一生涯の年表や人物像の詳細。」

貞観の治の価値は、一度きりの名君伝説ではなく、再現できる仕組みとして残った点にあります。起草⇒審議⇒執行の分業、倹約の徹底、公開と牽制の手順が、交易や治安、シルクロードの往来まで波及しました。日本でも律令国家や都城計画に影響が及びます。

なぜ機能したのか、どこが限界だったのか。制度×人材×財政×軍事の連動で、核心を分かりやすく解説します。

この記事でわかること

- 貞観の骨格:三省六部×科挙/起草⇒審議⇒執行の直列運用

- 財政の土台:均田制・租庸調制で税と土地を平準

- 軍事の抑制:府兵制の交替運用で常備費を低位維持

- 直言と分業:魏徴・房玄齢らが批判を制度化し実装

- 対外と交易:突厥後の安定/高句麗は限定戦/シルクロード活性

1. 貞観の治の定義と特徴(627–649年)

この章では、定義と特徴、年表から見える三省六部・科挙と均田制・府兵制、徳治と法治の連動について説明します。

1-1. 定義と年号・基本用語の整理

貞観の治(じょうがんのち)は、唐の太宗・李世民が統治した貞観(627–649)期に、政治・経済・軍事・文化が同時に整い社会の活力が回復した状態を指します。都の長安では、三省六部制(中書省・門下省・尚書省が政策の立案・審議・執行を分担)と科挙(学識を試験で測り官僚を選ぶ仕組み)が骨格となり、房玄齢・杜如晦・魏徴・長孫無忌・褚遂良らが運用を支えました。

- 年号:貞観(627〜649)/都:長安

- 統治者:唐太宗・李世民/支えた人材:魏徴・房玄齢・杜如晦 ほか

- 制度:三省六部制・科挙・均田制・租庸調制・府兵制・律令

- 理念:徳治と法治の併走/倹約・公開・牽制

- 一次史料:『貞観政要』

財政は均田制(成人男子に口分田を給付し、一定年齢で返還させる土地制度)と租庸調制(租=穀物、庸=労役、調=布で納税)で見通しを立て、軍事は府兵制(農民兵が輪番で軍務に就く体制)で常備費の膨張を抑えました。外交は東突厥・西域諸国・吐蕃・高句麗と多方向に及び、交易の保護と抑止の両立を志向します。

理念面では徳治(徳による統治)と法治(法に基づく運用)の併走を掲げ、『貞観政要』(太宗の言行を後世に伝える政治書)が判断の拠りどころとなりました。制度・人材・理念が噛み合い、短期の善政ではなく「仕組みとして回る安定」が実現したことが最大の特徴です。

1-2. 貞観の治の特徴:簡素・徳治と法治

貞観の治の核心は、倹約・公開・牽制の3点に整理できます。まず宮廷と官庁の儀礼・建築を絞り、節度ある出費で余剰を治水・備荒・道路の整備に向けました。次に、魏徴の諫言(君主の誤りを正す進言)を制度として受け止め、議論の過程を可視化して決定理由を共有しました。

さらに、律令(刑律・行政法の総称)を整備・周知し、身分や縁故ではなく明文化された基準で裁く姿勢を徹底します。倹約が財源を、公開が納得を、法治が公平をもたらし、税負担や裁判のつじつまが取りやすくなりました。

理念だけでも条文だけでも足りませんが、双方を現場に落とし込んだ結果、役人の恣意が抑制され、民間の取引や移動も安定しました。現代でいえば、説明責任・コンプライアンス・内部統制の同時整備に近く、これらの歯車がかみ合ったところに実効性が生まれたわけですね。

- 倹約の徹底⇒余剰を治水・備荒・道路へ再配分

- 公開と諫言の制度化⇒決定理由を共有し失策を減少

- 法治の明文化⇒身分より基準で裁く公平の確立

1-3. 年表要約:玄武門の変から治世末

- 626年 玄武門の変(権力掌握)

- 627年 即位・改元「貞観」/三省六部の整流

- 630年 東突厥制圧(北方安定)

- 633–637年 律・令・格・式を整備

- 645年 高句麗遠征(安市城攻略ならず→撤収)

- 649年 太宗崩御(枠組み継承)

626年、玄武門の変(皇太子争いの政変)で李世民が主導権を握り、627年に即位して貞観元年となります。630年、李靖が東突厥を破り北方の脅威が後退、張掖・敦煌など河西の交通が安定しシルクロードの往来が活発化しました。

633〜637年、律令の整理と格・式(運用細則)が整備され、地方官の裁量が標準化されます。636年、長孫皇后が崩御し、宮廷は奢侈を戒めて政務の簡素化を一段と進めました。

640年代前半は吐蕃との関係整理と西域の交易保護に重点を置き、高句麗遠征は抑制と交渉の組み合わせで負担を管理します。649年、太宗崩御。人事・法・財政・軍制の枠組みが整えられていたため継承は円滑で、貞観の治の遺産は制度として持続しました。

2. 名君評価の理由

本章では、魏徴・房玄齢・杜如晦の分業と三省六部の牽制、均田制と府兵制の支えが名君評価を裏づける点に関して紹介します。

2-1. 魏徴・房玄齢・杜如晦の役割分担

李世民の「名君」評価の根底には、批判・設計・実装を担う有能な人材が、制度的な分業体制の中で機能した事実があります。これは単なる人物の美談ではなく、役割の設計と連結が生み出した成果でした。

魏徴(諫官): 場の空気ではなく根拠を優先する批判役として機能しました。政策の盲点や副作用を数値と前例に基づき提示し、皇帝の独断に制度的なブレーキをかけました。

房玄齢(中書省): 情報統合と政策設計を担当し、費用対効果や行政負担を比較した複数案を作成しました。これにより、皇帝は実行可能性の高い選択肢を吟味できました。

杜如晦: 実装と管理の責任者として、人員配置、期限管理、決裁フローの整流化に尽力しました。決定された方針を現場へ滞りなく落とし込む役割を果たしました。

これに褚遂良による文書規範の統一や、長孫無忌による法理整理が加わり、貞観期の朝廷は「異論を資産化する回路」を獲得しました。強いリーダーシップと批判の受け皿**が接続されたことで、独断の危険性が薄れ、組織としての判断の質が日々研磨されました。つまり、役割の設計と連結こそが、貞観の治の名君像を実体化させた核心です。

2-2. 三省六部制の分権設計と牽制機能

三省六部制は、中書省が起草、門下省が審議、尚書省が執行する直列工程で、同一部署に企画・監査・実務を集中させない設計でした。六部(吏=人事、戸=戸籍・財政、礼=儀礼・学校、兵=軍務、刑=司法、工=土木)は責任範囲が明確で、成果と失敗の因果を追跡しやすく、情実の入り込む余地が狭まります。

審議段階での差し戻しや再起草が常態化したため、拙速な布告が減少し、地方の混乱・二重通達・過剰負担が抑えられました。分権は意思決定の遅延を招き得ますが、情報の粒度が上がるほど誤りのコストは低下します。

結果として、財政の膨張は抑制され、徴税のつじつまが合い、軍事や公共事業の優先順位も説明可能になりました。制度が自動的に「疑う・確かめる・直す」を循環させるからこそ、牽制としての合理性が長期の安定を生んだのです。

2-3. 貞観の治を下支えした均田制と府兵制

均田制は、受田年齢・返還年齢・給付面積を規定し、戸籍(人の記録)と田籍(土地の記録)を連動させることで、租庸調制の税収見込みを安定化しました。年ごとの耕地・人口の偏りを平準化できるため、飢饉・疫病の際も減免や救済の原資が読みやすく、臨時の乱課税に頼らずに済みます。

府兵制は折衝府(地方軍府)を単位に、農閑期の動員と装備の自己負担を組み合わせ、長期の常備費を抑制しました。遠征は抑止と限定戦を基本とし、補給線の短さと交替制で消耗を管理します。

軍事コストの天井が見えるから、治水・道路・学校・倉廩(公的備蓄)への投資が継続でき、交易や教育の裾野が広がりました。財政・軍備・民生の均衡が循環し、短期の勝利ではなく平時の強さを育てた点に、初唐モデルの持続力の源泉があったと考えられます。

現代の言葉でいえば、税基盤の安定と軍事費の予見性が社会投資の継続性を担保した、という理解が近いと思います。

この章では、批判を資産化する分業が評価の核だと整理しました。

人物×制度の連動を三国期で具体的に確かめるなら、曹操:魏の初代皇帝の素顔と統治をご覧ください。

3. 三省六部の直列運用と科挙の供給回路

ここでは、三省の起草・審議・執行の手順、六部の横連携、科挙で人材を供給し運用力を高めた仕組みについて解説します。

3-1. 三省の中書省・門下省・尚書省

三省は中書省・門下省・尚書省の三段構えで、起草⇒審議⇒執行という順番を厳格に守りました。中書省は房玄齢らが中心となり、政策意図を文章化しつつ費用・人員・期日を数値で見積もります。門下省は文言の齟齬や権限の重複を洗い出し、再起草を命じて品質を底上げします。

尚書省は六部の稼働計画を組み、締切と責任分担を明確化して現場へ橋渡ししました。工程が可視化された結果、独断と空回りが減り、決定の説明がしやすくなります。ここに当期の行政運転力の核があり、誰が何をいつまでに行うかが常に共有されました。

さらに、三省は互いに弱点を補いました。中書省は構想の新しさ、門下省は妥当性の確認、尚書省は実務の現実性に強みがあります。均衡を崩すと机上の空論や過度の慎重さに陥りますが、三者が拮抗することで全体の重心は安定しました。皇帝の最終判断も、この分業で磨かれた材料に依拠するため、場当たりの命令が減ります。行政の信頼は手順の信頼から生まれるという教訓が、ここに体現されました。

| 省 | 工程 | 主な長官例 | 要点 |

|---|---|---|---|

| 中書省 | 起草 | 房玄齢 | 費用・人員・期日の見積 |

| 門下省 | 審議 | 魏徴 | 差し戻しで品質担保 |

| 尚書省 | 執行 | 長孫無忌 | 六部を束ね現場運転 |

3-2. 六部の役割と律令運用の実務

六部は吏・戸・礼・兵・刑・工で分掌が明快でした。吏部は人事と考課で適材を配置し、戸部は戸籍・田籍を照合して予算を策定します。礼部は学校と儀礼で社会規範を整え、兵部は府兵制の交替を管理しました。刑部は量刑基準の統一で地域差を縮め、工部は土木の規模・工期・資材を数値管理します。

いずれも律令と格・式(細則)を準拠点として帳簿を共有し、命令の重複や矛盾を減らしました。結果として、中央と地方の判断差が縮小し、現場の迷いが少なくなります。

実務の肝は、部門間の横連携でした。例えば戸部が示す税収見込みは、兵部の動員計画や工部の事業規模に直結します。礼部の学校政策は、吏部の採用基準と響き合い、刑部は違法行為の傾向を分析して他部へ予防策を助言しました。

成功事例は様式化され他の部へ横展開され、失敗は原因と再発防止が文書化されます。こうして標準化が進み、日々の運用が貞観の治の「型」として定着しました。

| 部 | 担当 | 覚え方 |

|---|---|---|

| 吏部 | 人事・考課 | 人(吏)を観る |

| 戸部 | 戸籍・田籍・予算 | 戸口=税 |

| 礼部 | 儀礼・学校・科挙 | 礼=教化 |

| 兵部 | 軍務・府兵交替 | 兵=動員 |

| 刑部 | 司法・量刑基準 | 刑=裁き |

| 工部 | 土木・工期管理 | 工=インフラ |

3-3. 科挙(進士科・秀才科)はいつから

科挙(試験で官僚を選ぶ制度)は隋に萌芽し、唐で本格運用が進みました。貞観期には進士科・秀才科などが整えられ、文章表現・史実理解・時務策の構想力が問われます。門閥や縁故の推薦だけでは拾えない才覚を掬い上げ、地方から中央へ上る正規ルートが広がりました。

合格が即高位を保証するわけではありませんが、若い能吏が三省六部制の歯車へ新しい知識と方法論を持ち込む効果は大きいです。理念の徳治(徳による統治)と運用の法治(法に基づく執行)をつなぐ通路として、科挙は機能しました。

加えて、科挙は組織の学習速度を高めました。試験科目が明確であるほど学ぶべき目標が定まり、地方学校の教育内容も整います。礼部が試験運営を通じて社会規範を示し、吏部は合格者の配属で実地訓練の場を用意しています。失敗や改善点は次回の出題と評価に反映され、制度全体が年々洗練されます。この循環が、貞観の治の人材供給を支え続けました。

- 起源:隋に萌芽、貞観期に運用強化(進士科・秀才科)

- 出題:文章表現・史実理解・時務策

- 効果:門閥依存を薄め中央に新陳代謝を供給

科挙は徳治と法治をつなぐ通路として機能しました(→李世民と科挙:進士・明経・策問で変わった人材登用【貞観の治】で詳しく解説)。

4. 貞観の治の財政:均田制・租庸調制

このセクションでは、均田制と租庸調制で税と土地を均し、倹約で公共投資を守る財政規律に関してまとめます。

4-1. 均田制とは:口分田と回収機構

均田制は成人男子に口分田を給付し、規定年齢で返還させる仕組みです。戸籍(人の記録)と田籍(土地の記録)を連動させ、配分面積と返還時期を台帳で管理しました。これにより耕地の偏在が緩み、税負担の凸凹が目に見えて縮小します。

世代交代ごとの再配分が働くため豪族の独占は抑えられ、荒蕪地の再耕や移住政策も合わせて進みました。戸部は欠口・流亡の兆候を早期に捉え、備荒・補填・移配の手を打ちます。歳入の振れ幅が小さくなるほど、政策の計画性は増しました。

均田制の価値は、土地の公的管理を通じて社会の期待をそろえる点にもあります。誰がどれほど耕せばどれほど納めるかが見えるので、農家は投資と労力の配分を決めやすくなります。結果として離農が減り、徴税の手間も低下しました。ここに貞観の治の財政規律が宿り、緊急時の支援や減免も台帳に基づくため、恣意的な優遇の余地が狭まります。制度は安心を生み、安心は生産を押し上げました。

4-2. 租庸調制の仕組みと納税負担

租庸調制は租(穀物)・庸(労役)・調(布)の三本立てで、地域差と天候の揺れを相互に吸収しました。租は収穫比例で、豊凶に応じて自然に連動します。庸は工事・輸送・城壁補修などの労で代納も可能とし、調は特産布帛の納付を求めました。

戸部は予定と実績の差を定点観測し、倉廩からの放出や翌期へ回す調整で不足を補います。基準の公開は不満の火種を低くし、地方官の裁量も枠内で働きました。徴税の読みやすさは商取引と移動の活発化を促し、長安と各地の市場が息を吹き返します。

加えて、租庸調制は会計の対話を生みました。戸部の数字は兵部の動員や工部の工期に直結し、礼部の学校運営費、刑部の司法実務費にも波及します。数字が共通言語になるほど、各部は互いの事情を理解しやすくなり、無理な要求が減りました。

結果として、税制の予見性が社会の予見性へ波及し、民間の貯蔵・投資・婚姻や移住の計画まで安定していきます。数字の透明性が、人々の心理コストを下げたのですね。

| 区分 | 納付内容 | 調整の利点 |

|---|---|---|

| 租 | 穀物(収穫比例) | 豊凶と自然連動 |

| 庸 | 労役(代納可) | 事業需要に合わせ弾力 |

| 調 | 布帛(特産) | 地域特性を活用 |

4-3. 倹約・簡素化と財政規律の徹底

倹約は標語ではなく運用でした。華美な造営や冗長な式典を抑え、支出は治水・道路・備荒へ優先配分します。尚書省と工部は事業規模・仕様・工期を絞り、戸部は収支計画を適時更新しました。兵部は府兵制(農民兵の輪番制)で常備費を低位に保ち、遠征は抑止と限定戦を原則化します。

支出の節度⇒税の予見性⇒民間投資の拡大という循環が働き、増税に頼らず豊かさを底上げしました。これが「静かな成長」です。

最後に、倹約は文化でもありました。贅沢を恥じる空気は宮廷から地方へ波及し、官人の賞罰にも反映されます。褚遂良の文書統率は過度な装飾を削ぎ、長孫皇后の節度は生活規範として受け止められました。節度が共有されるほど不正は目立ち、抑止が効きます。

制度・数字・文化が三位一体で働いたとき、国家の体力は静かに厚みを増しました。ここに貞観の治の持続力の正体が見えてきます。

5. 府兵制と対外政策:突厥・高句麗

この章では、府兵制の交替運用で常備費を抑え、突厥征討後の安定と高句麗・吐蕃への抑制外交の計算について説明します。

5-1. 府兵制の仕組みと常備費の抑制

府兵制は、農民兵が折衝府(地方軍府)に編成され、農閑期に訓練・出動する仕組みでした。装備の一部は自弁とし、交替制で従軍するため、長期の兵站費と俸給を抑えられます。兵部は台帳で年齢・装備・技能を管理し、戸部は租庸調制の収入計画と照合しました。

常備軍の拡張より、限定戦と抑止を重視する設計が、平時の財政負担を軽くし、非常時の集中投入を可能にしました。軍事の「量」を増やすより、即応性と補給の「質」を整える方向へ舵を切った点が当時期の軍制の要です。

この体制は地域社会の結束も高めました。兵農一致のため、戦後の復耕が早く、徴発の負担が見えやすいので不満が燻りにくいのです。過度な遠征を避け、要地の拠点整備と道路・橋梁の維持に投資する発想は、軍事と民生の両立を実現しました。結果的に、国境警備の安定が交易の安全へ直結し、長安の市場にも安心感が醸成されました。

| 要素 | 設計 | 財政効果 |

|---|---|---|

| 編成 | 折衝府単位 | 分散配置で即応性 |

| 勤務 | 農閑期・交替制 | 常備費を低位維持 |

| 装備 | 一部自弁 | 国庫負担の抑制 |

5-2. 李靖の突厥征討と勢力圏拡大

630年、李靖は東突厥を撃破し、可汗の勢力を解体して北方の圧力を大きく後退させています。勝因は、冬季の機動と補給線の短縮、そして府兵制の交替運用により消耗を抑えた点にあります。

征討後は羈縻(在地勢力を官職でつなぐ間接統治)を活用し、急激な直轄化を避けて反発を低減しました。軍事の成果を政治の秩序に転換できたのは、兵部・戸部・礼部が連動し、移住・冊封・交易許可の段取りを整えたからです。

北方の安定は、張掖・敦煌を通るシルクロードの安全度を押し上げ、隊商の往来が活発化しました。軍事勝利が終着点ではなく、財政・外交・市場の回復へと橋渡しされる設計が、まさに貞観の治の連動性でした。勝って終わりではなく、勝って整える──この順番が重要でした。

5-3. 高句麗・吐蕃への外交と軍事

唐の太宗は、対外戦略において「勝つこと」よりも「国力を損なわないこと」を最優先としました。

高句麗に対しては、645年の遠征で安市城攻略に失敗した後も、長期戦を避けて財政と兵力の消耗を最小限に抑える限定戦に徹しました。一方、吐蕃には641年の婚姻外交と冊封・交易枠の提示を組み合わせ、武力に偏らない関係を構築しました。

これらの抑制的な戦略は、補給線の長さや季節要因を冷静に計算に入れた結果です。

この外交姿勢により、国内の投資余力が温存され、治水・道路・倉廩(穀物倉庫)といった民生整備が継続されました。その結果、国境の衝突は最小限に抑えられ、都の市場は活況を呈しました。太宗期の外交は、威信・利益・コストの三要素を同時に測る、極めて計算高い政治であったと言えます。

- 高句麗:限定戦・長期化回避・補給重視

- 吐蕃:婚姻外交+冊封+交易枠の併用

- 共通:威信・利益・コストの同時勘定

6. 都市・文化・宗教:長安と三教調和

本章では、長安の都城計画で行政効率を高め、三教の役割分担と交易の進展が文化と実務を支えた点に関して紹介します。

6-1. 長安(太極宮)と都城計画の特徴

長安は条坊制で区画され、太極宮を中軸に官庁・市場・住区が整理されました。東西市の設置により、価格や度量衡の基準が共有され、治安維持も容易になります。道路幅や門の開閉時刻といった運用の細目は、礼と法の双方で裏付けられ、移動と取引のルールが明快でした。

官署は三省六部制の動線に合わせて配置され、文書の往復と人の流れが短縮されます。都市計画が行政手続と合致していたため、空間そのものが当期の行政効率を体現しました。

さらに、災害時の避難・備荒を想定した倉廩と運河の連結が、平時の物流にも寄与しました。見た目の壮麗さより、維持管理の容易さと機能性を優先した点に、倹約と実用の価値観がにじみます。都市は「見せる権威」ではなく「働く制度」の器でした。

6-2. 三教調和と褚遂良の文化政策

三教(儒・仏・道)の調和は、宗派間の上下を争うのでなく、役割分担で社会秩序を支える考え方でした。儒は官学と礼制、仏は救済と慈善、道は医薬や養生と結びつき、相互に非難を控える作法が整えられます。褚遂良は文書・書法の規範化を進め、過度な装飾を退けて内容の明晰さを尊びました。公文書の簡素化は、行政コストの削減にも直結します。

宗教施設の造営や寄進は抑制され、備荒と教育への配分が優先されました。思想の統一ではなく運用の整合を狙った点が、文化的バランスです。信仰を抑え込むのではなく、社会的な役割に落とし込む姿勢が安定を生みました。

6-3. シルクロードと国際交流の進展

北方の安定化と道路・関市の整備により、シルクロードの安全度が上がり、ソグド商人や西域の使節が長安に集いました。度量衡と関税の基準が明確なため、隊商は費用を見積もりやすく、滞在と再出発の計画が立ちます。

外交は冊封・羈縻・交易許可を組み合わせ、過度な軍事を伴わずに往来を促進しました。多様な言語・衣装・技術が長安に流入し、工部の工芸、礼部の学校、戸部の市場統計へ反映されます。

この国際性は贅沢に傾かず、生産と知の更新に接続されました。紙・書法・天文暦法などの交流は、制度の運用精度を高めます。市場の活気は税収の安定に、税収の安定は公共投資に、投資は再び往来の安全に還流しました。

ここに、開放性と倹約主義の同居が見て取れます。交易は目的ではなく、安定を持続させる仕組みだったのです。

7. 『貞観政要』と統治哲学

ここでは、『貞観政要』が判断の道筋を残し、魏徴の諫言と長孫皇后の節度がガバナンスを整えたことについて解説します。

7-1. 史料『貞観政要』の成立と価値

『貞観政要』は、唐太宗・李世民の言行と政務の要点を、臣下が整理・編纂した政治読本です。貞観の治の現場で交わされた質疑応答や方針決定の理由が、主題別にまとめられているため、単なる称賛ではなく、失敗の反省や手直しの痕跡まで読み取れます。

例えば人事・財政・軍事・法の章が並び、三省六部制や科挙、均田制、租庸調制、府兵制といった制度が、どの価値観に支えられて運用されたのかが立体的に示されました。

価値の核心は、理念の徳治と法治を、実務の言葉に落とし込んだ点にあります。抽象的な善政ではなく、倹約・公開・牽制といった行動指針に言い換え、判断の道筋を残しました。後世の臣僚はこれを鏡として自己点検ができ、日本でも為政者の教科書として読まれます。

つまり『貞観政要』は、貞観の治の思考様式を保存し、制度の「なぜ」を後代へ渡す手引きだったのです。

7-2. 魏徴(ぎちょう)の諫言と具体策

魏徴は、諫官として太宗の過誤を恐れず指摘し、代替案まで提示する姿勢で貞観の治を内側から支えました。無用の造営や過度の遠征にブレーキをかけ、財政・治安・民心の三側面で費用と便益を比較する癖を、政治の中枢に根付かせます。

諫言は個人の勇気に頼らず、門下省の審議や公文の記録によって制度化され、批判が日常業務の一部となりました。

具体策としては、奏請の基準を明快にし、案件ごとに前例・数字・期限を添える作法を広めました。これにより、独断の危険は薄まり、決定の修正も早くなります。

魏徴の存在は、皇帝の威権を削ぐのではなく、判断を磨くための摩擦を提供しました。だからこそ、徳治の温かさと法治の冷静さが、実務の机上で融合したのです。

7-3. 長孫皇后の助言と宮廷ガバナンス

長孫皇后は節度を重んじ、贅沢を退ける姿勢で宮廷の規範を示しました。私事の求めを抑え、人事や賞罰に関わる口添えを避けたため、宮中の私的な圧力が薄まりました。

これは倹約・簡素を旨とする貞観の治の空気と合致し、宮廷の動揺を小さく保ちます。彼女の姿勢は、長期にわたる規律維持という形で政治に効いていました。

また、皇后の助言は太宗の感情を冷ます役割も果たし、怒りのままの処断を避ける時間をつくります。

宮廷の均衡が保たれるほど、外向きの政策にも一貫性が生まれ、三省六部制の運転は滑らかになります。派手さはないものの、ガバナンスの静かな支柱としての長孫皇后が、持続性を後押ししたのです。

8. 後世と日本への影響・評価の変遷

このセクションでは、枠組みの継承と安史の乱で見えた限界、日本の律令・都城への波及と時代整理の要点に関してまとめます。

8-1. 律令国家への継承と則天武后期

三省六部制・科挙・均田制・租庸調制・府兵制は、その後の唐の標準装備となり、則天武后期(長孫皇后と武則天の違い(統治の質の比較)参照)にも枠組みとして継続しました。

にも枠組みとして継続しました。もちろん政治風土は変化し、人事や儀礼の運びに差は出ますが、起草・審議・執行の分業、税基盤の見通し、軍費の抑制といった基本設計は残ります。評価は時代ごとに揺れながらも、制度の「再現可能性」を残した功績は重視されました。

他方、8世紀後半の安史の乱では、均田制の実効が弱まり、租庸調制の運転も乱れます。ここで見えるのは、理想の枠組みがあっても、人口移動・豪族化・軍事費の膨張といった現実が制度疲れを起こすという教訓です。

つまり貞観の治は万能薬ではなく、好循環を維持できる条件がそろってこそ輝くモデルでした。

8-2. 日本(遣隋使・遣唐使)への波及

日本では、飛鳥から奈良期にかけて、唐の制度や思想が参照されました。三省六部制に相当する中央機構、律令の編纂、戸籍と計帳、班田収授法(日本の均田制的運用)などが、その受容の具体です。

貞観の治の理念である倹約・公開・牽制は、太政官制や官人考課の整備、学問と試験の重視といった形で翻訳されました。『貞観政要』は為政者の手引きとして読み継がれ、政治倫理の教材としても位置づけられます。

また、長安の都市計画や東西市の制度は、平城京・平安京の都城計画にも影響を与えています。度量衡の基準化や関市の管理、道路の幅員と門限の運用など、都市を制度で動かす発想が受け継がれます。

輸入は模倣に終わらず、在地の事情に合わせて変形され、律令国家の骨格に溶け込みました。

より詳しい日本側の展開は、日本の遣唐使と李世民:冊封体制・大宝律令・平城京まで一気に解説 をどうぞ。

8-3. 注意点:三税法・大明宮・安史

誤解を避けるために、時代の整理が必要です。まず三税法(780年成立)は中期唐の税制で、貞観の治は初唐の安定モデルという別の文脈にあります。次に大明宮は高宗期以降の宮城であり、太宗期の中心は太極宮でした。これらを混同すると、制度や都市像の評価を誤ります。中期以降の課題への解は別に探る必要があります。

また、安史の乱はこの安定モデルの否定ではなく、条件が崩れた際の脆弱点を露出させた出来事でした。人口流出、節度使の台頭、財政の再編が重なると、いかに優れた設計でも歯車は噛み合いません。

ゆえに学ぶべきは、制度そのものに加えて、維持に必要な前提をいかに更新し続けるかという視点です。ここまでを踏まえると、「作る」と「守る」を同時に教える歴史的ケースだといえます。

- 三税法(780年)は中期唐、貞観期ではない

- 大明宮は高宗期以降。太宗期は太極宮

- 安史の乱=モデル否定ではなく前提崩壊の露呈

9. よくある質問(FAQ):実践で役立つ3問

9-1. 「貞観の治」と同時期に日本は何をしていましたか?

日本は飛鳥時代の中盤で、推古朝の後を受けた舒明(629–641)・皇極(642–645)・孝徳(645–654)の各朝が続き、645年に大化改新(中央集権化を進める一連の改革)が始まりました。

630年には初の遣唐使(公式の唐派遣)が出発し、唐の三省六部制や律令(成文の行政・刑法)の知見を取り込みます。646年の改新詔は戸籍・計帳の整備や地方行政の再編を掲げ、班田収授法(日本版の均田制的運用)へと道筋をつけました。

653年には難波長柄豊碕宮への遷都、のち701年の大宝律令へつながる基礎づくりが進み、まさに貞観の治と呼応する制度設計の吸収期だったといえます。

9-2. 「貞観の治」で整備された制度は、なぜ唐の衰退を防げなかったのですか?

制度は前提条件が保たれてこそ機能しますが、唐では8世紀に戸籍の流動化と土地集積で均田制が痩せ、租庸調制の実効も弱まりました。府兵制は長期遠征と辺境常備の圧力で崩れ、傭兵化・節度使(地方軍政長官)の自立が進み、755年の安史の乱で統治コストが一気に顕在化します。

三省六部制の牽制も、宦官や外戚、軍閥の台頭で政治資源が分断されると効き目が薄れました。結果として780年には三税法(中期唐の新税制)への転換を迫られ、初唐モデルの強みだった「戸籍・土地・兵役が連動する前提」が崩れたのです。

要するに、制度そのものではなく、人口・財政・軍事の環境変化を吸収できなかった点が失速の主因でした。

9-3. 現代の企業経営や組織論にどう応用できますか?

第一に、三省六部制の分業は「起案⇒審査⇒実行」を別部署で担うガバナンス設計(プロダクト設計・リスク審査・オペレーション)として使えます。

第二に、魏徴の諫言(進言制度)は、反対役(デビルズ・アドボケイト)や事前モルタリング会議の常設で再現でき、トップの独断を制度として磨く摩擦に変えます。

第三に、倹約の思想はコスト削減ではなく「資源の再配分規律」で、定常費を絞り成長投資(基盤開発・人材育成)を守る原則に置き換えられます。

失敗例も示唆的で、均田制に相当する人材・顧客基盤が崩れると機能不全に陥るため、定期的な前提点検(市場・組織スパン・財務構造の見直し)を制度化することが、貞観モデルの現代応用の核心です。

10. まとめ:要点チェック

10-1. 定義・年号・キーワード最終確認

唐の太宗・李世民が治めた貞観(627–649)期に、政治と社会が安定し活力を取り戻した状態を指します。舞台は長安で、三省六部制と科挙が官僚機構を支えました。

均田制と租庸調制が税と土地のつじつまを整え、府兵制が軍事費を抑えました。徳治と法治の併走が理念で、『貞観政要』が判断の拠りどころでした。

制度・人材・財政・軍備が噛み合ってこそ、長期の安定が実現した点を押さえましょう。

10-2. 成功要因の核心:人材×制度×財政×軍事の連動

名君評価の中身は、魏徴・房玄齢・杜如晦らの分業が三省六部制と噛み合い、倹約を軸に財政を整え、府兵制で軍備の予見性を確保した連動にあります。

批判が制度化されると判断は磨かれ、律令の公開で現場は迷いません。税の読みやすさは投資と交易を動かし、北方安定は物流の安全を底上げしました。理念が運用へ降りたとき、徳治と法治の両輪は力を持ちました。要は、仕組みを回し続ける設計が勝因でした。

制度×人材×財政×軍事の連動を、他の英傑と同一基準で検証するならこちら:曹操・李世民・アレクサンドロス大王を比較解剖

10-3. 後世評価と日本への波及を一言で整理

後世では、貞観の治は再現可能な統治モデルとして読まれ、則天武后期にも枠組みは生きましたが、安史の乱は前提が崩れると制度が疲れる現実を示しました。

日本では、三省六部的機構や律令、班田収授法、都城計画に影響が及び、『貞観政要』は為政者の手引きとなりました。

結論として、このモデルは作る力と守る力を両立させた教訓の集約であり、前提の更新こそ継続の鍵でした。

11. 参考文献・サイト

※以下はオンラインで確認できる代表例です(全参照ではありません)。 本文の叙述は一次史料および主要研究を基礎に、必要箇所で相互参照しています。

11-1. 参考文献

- 呉兢(編集)/石見 清裕(翻訳)『貞観政要 全訳注』(講談社学術文庫)

【一次+注/日本語訳】『貞観政要』の通読用。訳注が充実し制度・逸話の背景確認に最適。 - 森部 豊『唐―東ユーラシアの大帝国』(中公新書)

【通史】初唐の政治・軍事・対外関係を俯瞰。貞観期の位置づけを最新知見で確認できる。

11-2. 参考サイト

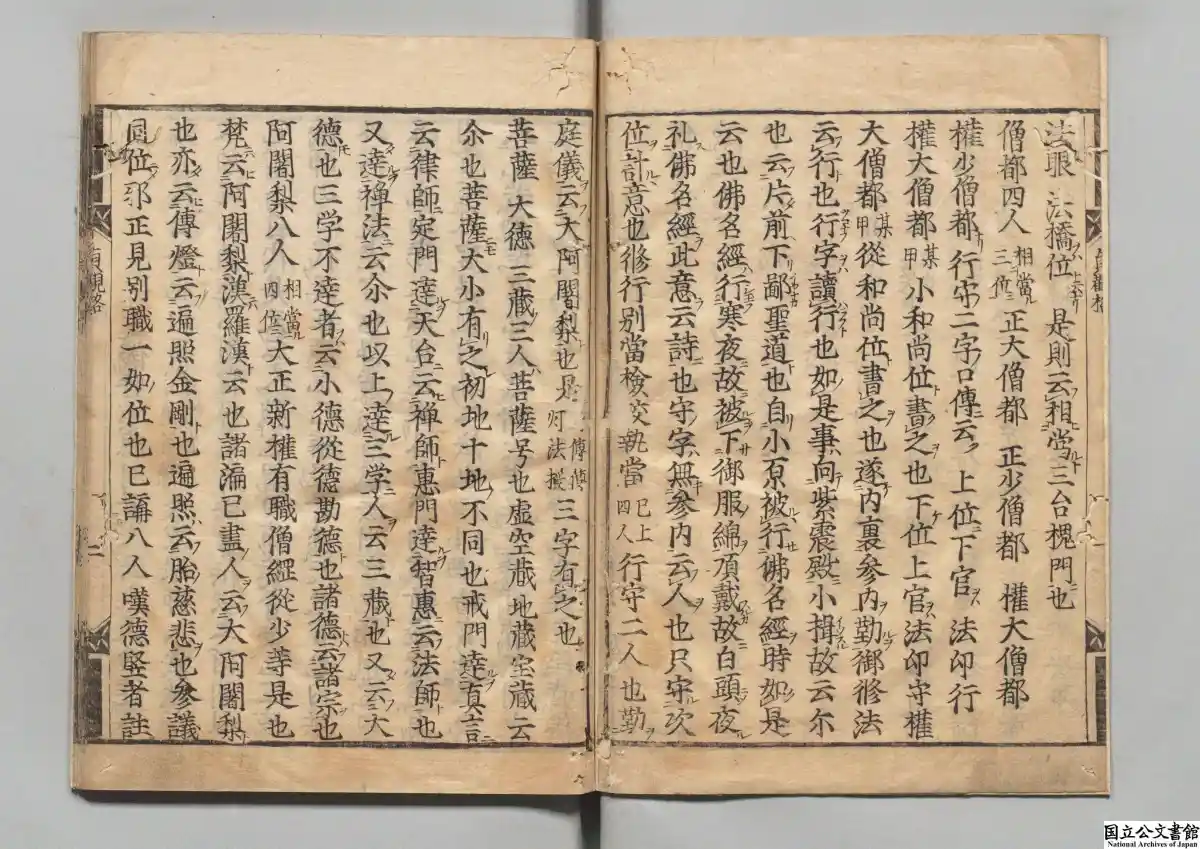

- 国立公文書館デジタルアーカイブ『貞観政要』慶長5年刊(CC0)

【一次(刊本画像)】日本伝来の刊本。章段や語句の原貌確認に。 - Encyclopaedia Britannica: Equal-field system

【概説】均田制の要点・歴史的位置づけを英語で簡潔に確認。 - Journal of Chinese History: “The Reach of the Military: Tang”

【二次・学術】唐代軍事(府兵制を含む)の射程と実態を検討する論文。 - Chandler Institute: “Tang Taizong – A Golden Age of Governance”

【リーダーシップ論】太宗の統治原理を現代の行政ガバナンス視点で整理。

※本記事には一般的通説および歴史研究に基づく筆者の考察を含みます。